基于可能性的人生价值模型

前言

之前有个问题让我困惑了很久: 为什么人们总是喜欢怀念青春?

仔细想想,在青春中,我们既没有金钱、人脉、认知等等各种资源,还要受到父母和老师的管教,能做的事情也相当有限——无非是在学校取得好成绩、谈一段无疾而终的恋爱以及认识些大概率未来再也不会联系的同学朋友。

但即使如此,青春依旧令人着迷,以至于令古今中外的人们不断用文字、音乐、绘画、视频等无数方式来记录和歌颂青春的美好。当无数人垂暮之际,眼中回忆的也不是建功立业时的意气风发,而是"那天夕阳下的奔跑"。

所以,青春究竟为什么使人怀念?其实,当我们怀念青春的时候,我们怀念的并不是过去本身,而是那个从过去看向未来的自己。那个自己虽然没有金钱、权力和地位,但却有一样无价的东西————时间,而时间背后代表的,正是无限的可能性。

可能性

"可能性"是一种很奇妙的东西:当我们拥有可能性的时候,我们并不能将其直接折现,换取金钱、权力和地位,但当我们失去可能性的时候,我们却愿意用一切来换取可能性。

无论是巴菲特、比尔盖茨还是其他任何中老年人,如果给他们这样一个机会,让他们可以用自己拥有的一切来换取重返十八岁的机会,相信几乎所有的人都会选择接受这个机会。

当然,时光不能倒流,所以所有人都只能站在此刻,远远地怀念那个曾经拥有可能性的自己。

基于可能性的人生价值模型

除了感性的怀念,我们其实可以通过图表,量化地展示人生的可能性。

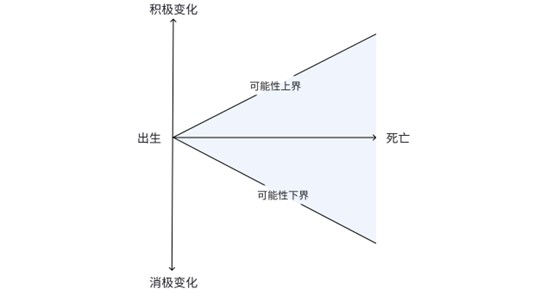

以横轴代表人生的长度,即从出生到死亡的过程;以纵轴代表人生的变化,向上代表积极变化,例如得到一份好工作、实现财富自由等,向下代表消极变化,例如大量负债、身体健康出现问题等。

无论是积极变化还是消极变化,都会受到可能性边界的制约。

以金钱上的积极变化为例,二十岁的可能性上界也许是通过兼职赚到第一桶金,三十岁的上界或许是全款买房,四十岁的上界可能是实现财富自由。随着年龄的增加,人的影响力和能够左右的资源逐渐提高,因此可能性边界的绝对值大小也在逐渐提高。

最后, 以可能性上界、可能性下界以及生命终点三条边组成的蓝色三角形区域,就是人一生所拥有的全部可能性。我们人生的旅程,就是在这个区域中不断游走。

影响模型的外生因素

再进一步,我们不仅可以利用这个图表静态地表示人生的可能性大小,而且还可以通过动态调整这个图表,来表现许多影响人生的外生因素。

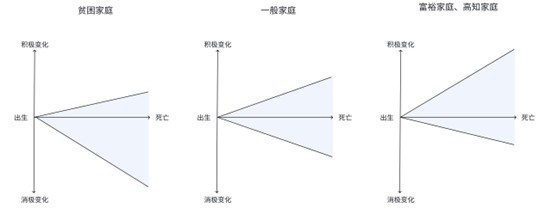

例如,出生于富裕家庭、高知家庭的孩子天然地比贫困家庭的孩子拥有更多的可能性,因为父母的金钱支持和教育引导天然地拉高了孩子的可能性上界,同时压低了孩子的可能性下界。

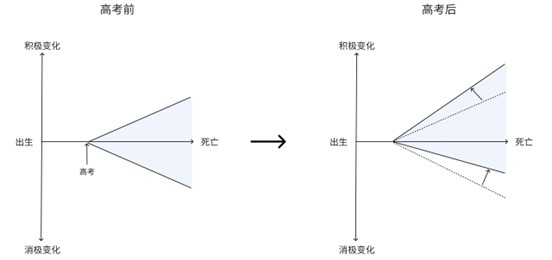

再比如,如果在重要人生节点做出了正确的选择,像是在高考中取得了优异的成绩,那么因为随之而来的更好的教育资源、进入更为优质的社交圈层等结果,可能性边界同样会发生积极的变化。

这里举的是两个典型例子来说明外生因素对人生可能性的影响,但实际上,有无数的因素在左右着可能性的边界,而我们的人生,其实也不过是在无数的可能性之间游走,很多事情并没有必然的因果关系,而只是一场可能性的游戏。

在个人的可能性之外

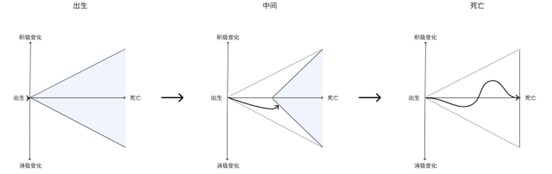

无论如何,从上面模型的视角来看,人生颇具悲剧色彩,因为人的一生就是不断失去可能性的一生。

不管我们如何设法提高人生的可能性,从长期来看,人生的可能性总是不可避免地持续减少,最终在死亡的那一刻归零,也是在那一刻,我们的人生收敛为一条确定的线条,这线条有高潮、有低谷,但不会再有任何的不确定性。

所以,我们究竟还能做什么,来对抗个人可能性不可逆的减少?答案并不在于如何增加个人的的可能性,而是在于让他人拥有更大的可能性。

在解释这一点之前,我们不妨先想一想为什么从事类似医生、警察和教师这些职业的人,相比其他职业的人更能获取所谓的"价值感"、"意义感"呢?为什么总有人宁可放弃更优渥的条件也要从事这些职业呢?这些工作给人的意义究竟从何而来呢?

实际上,这些职业所谓的"意义"正是通过不同方式为他人带来更多的"可能性"。

医生可以让原本到达生命终点、失去所有可能性的患者重新拥有可能性;警察可以通过保护群众,避免他人失去原本拥有的可能性;教师可以让一个原本回家务农的学生,通过考上大学、接受教育,从事至少不那么辛苦的工作,让无数的学生拥有更大的可能性。

而那些医生救治的患者、警察保护的群众、教师引导的学生,又将在自己的可能性中,为更多人带来可能。他们或许成为下一个医生、警察、教师,或许成为其他推动社会前行的力量。他们将可能性传递下去,就像接力的火炬,一代又一代,让整个社会在这无形却真实的光亮中不断前进。

尾声:在无限的可能性中得到永恒

人们常说"生命的意义不在于生命的长度,而在于生命的宽度",长度或许由天命划定,但宽度却由我们自己丈量。而生命真正的宽度,正是是兼济天下的星火。

当我们为他人的可能性添砖加瓦时,我们自己的生命便有了回声,这回声会在时空里荡出比个体寿命更悠长的涟漪。